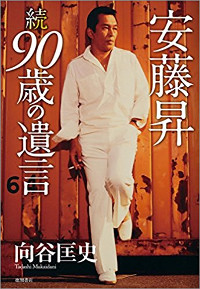

愚連隊組織から組長へ、さらにヤクザ俳優スターに成り上がった"本物"の男! 週刊誌を圧倒した俳優たち――安藤昇

『安藤昇 続 90歳の遺言』(徳間書店)

記者の仕事が他の仕事と大きく異なるのは、どんな相手でも取材対象者になりえること。総理大臣であろうと、スター、ヤクザでもできる。肩書き、年齢などに関係なく取材ができる。その取材現場は五分と五分。時には相手を追いつめることもできるが、逆に圧倒されてしまうこともある。初めて対峙した瞬間に「これは格が違う。敵わない」と思ってしまう相手がいる。そのあたりはスポーツの世界と似ている。

それを痛烈に感じたのが俳優の安藤昇(享年89)だった。普通のインタビューだった。渋谷にある事務所の応接間に現れた安藤氏。笑顔で迎えてくれたが、目が違う。ヘビのようにヌメッとした目。眼光は刺すように鋭い。背筋が凍るようだった。相手を追求するような、難しい取材でもないのに、なかなか言葉が出てこない。取材は相手と同じ目線で目を見て話すのが基本。視線が合い、怖い。先入観もあった。渋谷の愚連隊組織から立ち上げた「安藤組」の組長で数々の出説を残し、刑務所にも入った。組解散後、自叙伝出版をきっかけに俳優へと転向。一躍、ヤクザ俳優スターとなったからだ。

安藤には「演技は必要ない。今までの経験をそのまま出してくれれば」と言われるほど、他の役者とは違う迫力があった。東映のヤクザ映画「仁義なき戦い」シリーズ。切られ役で名を馳せた「ピラニア軍団」の1人だった志賀勝からもこんな話を聞いていた。「俺も京都の街を歩けば、道が開けるほど恐れられたけ。ヤクザ役ばっかりだけだから、自然にヤクザみたいな顔つきになったと思うけど、安藤さんは俺たちが見ても怖かった。目を見ただけで体が固まった。本物と作り物の目の違いや」

生きるか死ぬか、修羅場を経験してきた人の目は違う。安藤氏とは取材を機に何度がお酒を飲んだ。原宿にあった美人の女将がいる昭和ならではの小料理屋を指定してきた。「好きなもの食べろ」とこちらに気を使いながら、女将に指示する姿にピンとくるものがあった。「愛人だろうな」と――。

俳優と愛人。週刊誌の十八番ネタではあったが、取材することはなかった。安藤氏の目がそうさせなかった。安藤氏の目は今も強烈に脳裏に焼き付いているが、似たような目を持つ人と後に会った。作詞家の川内康範(享年88)。「月光仮面」の原作や森進一の大ヒット曲「おふくろさん」の作詞家として知られている。川内氏とは知人を介して幾度となく一緒になった。飲み会の席で目の前に座ったときのこと。宴会は盛り上がり川内氏も笑っていたのが、目は笑っていないのだ。安藤氏と似て鋭くて怖い。

「おふくろさん」の歌詞を森が勝手に変えて歌ったとして揉め、メディアを賑わせたことがあった。晩年は目を悪くしメガネをかけていた川内氏。その目の怖さを知らない若いメディア関係者は追い掛け回し直撃した。怒った川内氏は愛用の杖を振り回したこともあったが、「あれは仕込み杖で中身は真剣」という話がまことしやかに囁かれていた。

安藤氏には一度もスキャンダルがない。当然、起こった顔をメディアに見せたことはない。もしメディアと喧嘩になったら、河内氏の比ではないと思う。目でメディアをも圧倒してしまう安藤氏。2度と現れることのない稀有な役者だった。

二田一比古

1949年生まれ。女性誌・写真誌・男性誌など専属記者を歴任。芸能を中心に40年に渡る記者生活。現在もフリーの芸能ジャーナリストとしてテレビ、週刊誌、新聞で「現場主義」を貫き日々のニュースを追う。